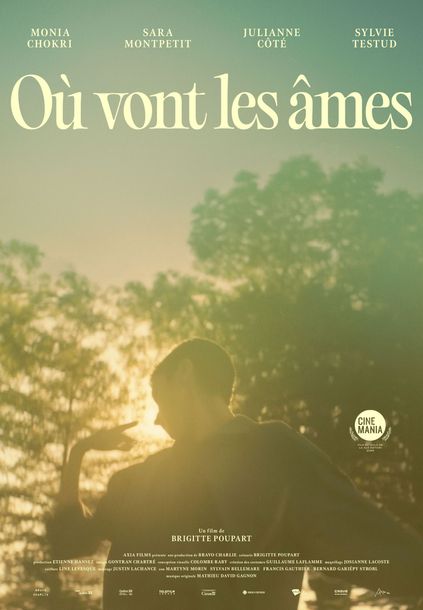

SYNOPSIS

Anna, 18 ans, demande l’aide médicale à mourir. La date qu’elle s’impose ne lui donne que quinze jours pour accomplir son souhait de revoir ses demi-sœurs avant de s’éteindre. Séparées par des événements liés à leur père commun, Eve et Eléonore se voient forcées de renouer avec Anna. La force de chacune se révèle à travers cette épopée qui leur demande de dépasser leurs peurs et leurs limites. En se laissant être perméables à la vie complexe qui est l’histoire de chacune, elles trouveront une sororité au-delà des dissentiments face à leur père condamné pour viol.

C’est ton premier long métrage de fiction, et les thèmes abordés sont difficiles : aide médicale à mourir, liens familiaux complexes, violences sexuelles et système de justice. Comment t’est venue l’idée d’explorer ces thèmes?

Pour moi, il y a deux thématiques qui dominent : la mort et la violence faite aux femmes. Le thème de la mort est un sujet récurrent dans mon travail depuis ma sortie du Conservatoire. L’idée de vivre en attendant la mort me fascine. Dans Où vont les âmes, le goût de vivre d'Anna est aussi puissant que son envie de mourir, et cette confrontation est percutante. Quant à la violence faite aux femmes, je suis dévastée face au ressac actuel en réaction à #metoo, et aux mesures mise en place pour plus d’équité.

Je voulais parler des violences insidieuses, familiales, et de leurs répercussions dans l’intime au sein d’une famille. Les victimes collatérales d’un père abusif, controlant et manipulateur. On ne voit pas le père, on voit ses filles et les deux femmes qui ont partagé sa vie essayer de s’affranchir de son emprise. Je trouvais qu’on n’avait jamais abordé cette question sous cet angle. Oui, on a parlé des bourreaux et des victimes, mais qu’en est-il de ceux et celles qui témoignent, qui sont aussi victimes, mais collatérales, chacune avec son propre ressenti et qui doivent poursuivre leur vie avec le spectre de cette relation. Quelle place peut-on faire à l’amour après l’opprobre? Trouveront-elles dans la sororité, la force nécessaire pour dépasser leurs peurs et leurs limites? Comment vivent-elles avec ce lourd passé? Comment peut-on aimer un père qui a causé autant de tort? Comment s’avouer à soi-même et à l’autre sa propre histoire? Elles ont dû faire face au bouleversement de leurs certitudes et de leur lien.

Ce film explore, à travers une histoire intime, les violences sexuelles perpétrées par la figure patriarcale. À la fois réel et symbolique par sa présence vocale, il incarne une violence psychologique insidieuse, souvent dissimulée et persistante, indépendamment du statut social. Le récit interroge la complexité des sentiments d’amour et de douleur envers un père coupable d’agressions sexuelles sur plusieurs femmes. Mais aussi envers ceux qui partagent nos vies et qui peuvent à la fois incarner ceux que l'on aime et ceux qui nous blessent, nous effacent et nous réduisent à rien par les abus qu’ils se permettent. Cette histoire, je veux la raconter à travers la poésie et un traitement insolite. L’amour constitue la matière du film, l’obstination à aimer quoiqu’il arrive, se retrouver, se réapprivoiser, se redonner une chance.

Pourtant, dans ton film, il y a de la place pour le doute. Ça peut être délicat quand on aborde les violences sexuelles…

Le doute pour moi, c’est la problématique dans une famille. Chacun se positionne différemment par rapport à une histoire. Dans le film, la soeur aînée voit tout en noir et blanc, l’autre veut tourner la page, alors que Anna pense qu’on a utilisé son père. C’est comme une tragédie grecque. Quand la mère dit qu’elle a voulu protéger Anna, était-ce la bonne façon de faire? Chacun doute. Des héros anonymes dans un monde confus nous ouvrent la fenêtre de leur intimité, nous montrent le trouble intérieur que ça crée. Pour certains, l’idée est que, ce que l’on ne choisit pas nous sauve. Mais dans plusieurs situations, ce sont les choix que l’on fait qui nous définissent. Ainsi, tout est à propos des choix que les personnages prennent dans ce récit. Plusieurs types de relations se chevauchent, de la douceur à la rancune, dans des situations complexes qui les mettent au défi. Tout se révèle à la fin alors que le temps se rétrécit. Toutes ces femmes cherchent à être libres, alors que le passé, la honte et la trahison viennent faire obstacle à leur quête.

Une fois qu’Anna a demandé l’aide médicale à mourir, on ne doute plus de sa mort. Le suspense vient d’où alors selon toi?

Des relations humaines justement. Tout au long du film, on se demande si les sœurs pourront apaiser leurs conflits avant la mort d’Anna. En révélant sa mort imminente, elle provoque son entourage autant qu’elle interpelle le spectateur. Ève, l’aînée, renie son père et confronte Stéphanie, mère de Anna, sur son choix d’être restée aux côtés de cet homme par confort matériel et privilège. Éléonore, quant à elle, croit au pardon, tandis qu’Anna refuse de voir la culpabilité de son père. Chacune entretient une relation unique avec ce passé, et chacune l’intériorise différemment, révélant ainsi la complexité des héritages familiaux et des traumatismes individuels.

En annonçant la fin dès le début du film, l’intrigue commence. Comment y arrivera-t-elle, est-ce que les sœurs iront la voir, va-t-elle changer d’idée, est-ce que le père réussira à sortir à temps, comment se passera cette mort assistée? La dimension de sacrifice n’est pas loin avec le personnage de Anna. Le décompte vers sa mort est l’unité de temps du récit. La difficulté à trouver une deuxième évaluation pour autoriser l'aide médicale à mourir crée une tension et nous fait voir de l’intérieur la réalité de cette jeune fille qui ne veut plus souffrir et qui est prête à se laisser mourir de faim si on ne lui accorde pas l’aide médicale à mourir. Entre souvenirs et expériences divergentes, les femmes de ce récit sont confrontées à un héritage douloureux. Comment nommer et accepter sa propre histoire? Comment vivre avec ce poids? Et comment réconcilier à la fois les liens qui les unissent et les choix qu’elles ont faits face aux actes de celui dont elles partagent l’hérédité? Cela dit, on a travaillé étroitement avec un médecin qui pratique l’aide médicale à mourir, présent sur le plateau, et les mots prononcés par Fabiola Aladin à la fin sont exactement ceux de la procédure — un moment très émouvant.

On ne voit presque aucun homme à l’écran. Mais on entend la voix du père et surtout, on sent sa présence dans la maison. Pourquoi? De ne pas montrer ce père, ça tombait sous le sens pour toi?

Oui, c’est-à-dire que je ne voulais pas qu’on ait de la sympathie en s’attachant à un acteur. Je voulais vraiment rester dans ce huis-clos féminin et leur ressenti par rapport à cet homme. Et d’entendre sa voix au téléphone, c’était plus intéressant pour moi au niveau de l’imaginaire. L'absence physique du père est aussi pour moi une façon de représenter le patriarcat par son omniprésence sur l’incidence qu’il opère.

Le tournage a eu lieu à Léry, au bord du lac Saint-Louis. Le lieu et le mauvais temps sont-ils symboliques?

Oui! Et les bouleversements climatiques traversent aussi le film. L’eau pour moi, ça symbolise aussi ce qui remonte à la surface, ce qu’on enfouit sous l’eau, c’est l’inconscient aussi, et je trouve que c’est foncièrement féminin. J’ai aussi voulu camper l’histoire dans une famille riche où il y avait de l’argent pour régler hors-cour, mais où l’homme a tout de même été condamné. J’ai voulu un contraste entre la beauté de la maison opulente au bord de l’eau et les souvenirs douloureux qui l’habitent. Et toujours l’horizon, la nature qui est plus forte que nos anecdotes. La puissance et l'irréductibilité de la nature face aux récits humains, qu'ils soient banals ou extraordinaires.

Le mauvais temps était voulu aussi. Même que j’en aurais pris plus! Je voulais qu’on voit la maison qui se détruit, qui s'inonde, qui se dégrade, alors que la nature reprend ses droits alors que les filles restent figées. La vie des autres continue autour de leur drame. Mettre en contraste la légèreté et le drame, l’immense et l’intime. Ainsi, l’utilisation des paysages, la nature et les éléments d’où émane une beauté lyrique en contraste avec la vie vacillante, les désenchantements, la honte, le sentiment d’abandon et la fatigue des trois sœurs. J’ai voulu conserver le débat dans l’intime, dans leur ressenti. J’ai voulu mettre en image la ritualisation de l’existence. La récurrence de l'eau, des nuages et un monde du miroir symbolisent le passage vers l’autre monde d’Anna. Elles se départissent du poids du passé, elles disent adieu à Anna. Elles ne sont plus victimes du présent et une perception du passé à travers la permanence des objets. S’éveille alors une possibilité intuitive du futur. Le film explore les concepts de l'art et du féminisme.

Le cheval et l’eau représentent la mort imminente. Le piano est plus qu'un simple instrument ; c'est une manifestation physique du père. Le décor sauvage, dense symbolise la nature indomptée et la passion d’Anna. Les paysages ruraux pour illustrer le sentiment d'isolement du personnage principal, la beauté brute des paysages est utilisée pour contraster avec la brutalité de l'histoire. La poésie visuelle est ici la transcendance de ce que les mots ne peuvent exprimer. Une beauté qui fait référence à la dignité humaine et à notre besoin de consolation et d’empathie. Le brouillard de l’existence dans lequel s’égarent les personnages est, pour moi, le liant à l’image. Une histoire réaliste, mais qui permet des allégories sur le plan de la transposition en images. Le brouillard est en quelque sorte une métaphore de l’effritement de la famille. Je veux raconter un état d’âme à travers les trois protagonistes principales.

La musique est très présente également, comme un autre personnage…

La musique a été très présente dans ma vie. Mon père m’a initié à la musique très jeune. Il était musicien. J’ai donc eu la chance de grandir en écoutant beaucoup de musique. Mon père m’a fait découvrir les grands compositeurs selon leurs époques et les courants musicaux. J’ai écouté Rachmaninov et Shostakovitch en écrivant le scénario. Et je tenais à ouvrir le film avec une pièce de Rachmaninov. Lorsque j’ai contacté Mathieu David Gagnon, il m’a dit qu’il s’inspirerait de Rachmaninov et du romantisme pour composer le thème d’Anna. Toute la musique du film est en ré mineur. Dans le film, le père était musicien, et ses filles jouaient aussi du piano. Ici, la musique représente à la fois un défi et un exutoire. La musique adoucit les mœurs et nous aide à passer à travers beaucoup de choses. C’est pour moi, l’âme qui s’exprime.

Pourquoi intégrer les réseaux sociaux dans ta mise en scène?

Le film s’ouvre sur une citation de Caroline Dawson : « Les maladies sont des lieux de solitude». Quand on est malade, l’isolement est extrême. On peut présumer que Anna a passé beaucoup de temps à l’hôpital où elle n’a pas pu créer de liens réels. Les réseaux sociaux lui offrent validation et reconnaissance, et l’encouragent parfois même à provoquer. Je voulais m’assurer que cet aspect du film était réaliste et j’ai constaté que de nombreuses personnes documentent leur maladie en ligne, jusqu’à la fin, et les gens suivent ça avec un engagement fort! Elle a trouvé un réconfort et un lien social avec l’extérieur par l’entremise de ses réseaux sociaux. Anna aspire à faire des vidéos plus artistiques inspirées de sa condition. Elle filme la beauté de la banalité avant de mourir. Le malaise des réseaux sociaux est abordé non pas en montrant l’application réaliste des messages, mais plutôt dans la volonté que les deux soeurs ont de vouloir interdire à Anna d’utiliser les réseaux sociaux pour protéger leur dignité et leur intimité, mais aussi parce qu'elles craignent que cela aide leur père à obtenir sa libération conditionnelle.

Avais-tu les actrices en tête en écrivant ?

Oui, c’est vraiment mon casting de rêve! Je les entendais en écrivant. Pour Sylvie Testud, c’est un heureux hasard: une autre actrice pressentie ne pouvait pas, et son agence a proposé Sylvie. Dès sa lecture, elle m’a appelée: « Je veux le faire. » Je cherchais une actrice venant d’ailleurs, comme le père dans l’histoire a beaucoup travaillé à l’étranger où il pouvait repartir sa vie à neuf et peut-être même amadouer certaines femmes. Je veux écrire des personnages féminins forts en mutation, non victimisant et qui remettent en question la construction sociale de leur féminité à cause de ce qu’elles ont subi en ayant un pouvoir sur leur histoire. Le récit devient une histoire d’amour et de fratrie et peut-être de pardon. Se donner, se perdre ou se sacrifier. Des figures féminines qui, malgré leurs désirs malmenés, se battent, mûrissent et se révèlent à elles-mêmes. Je voulais que le film célèbre la beauté de la nature et explore une nouvelle fois le bouillonnement passionnel, la rébellion de femmes fortes contre l'ordre établi et l'injustice des sociétés patriarcales, guidées par la violence et le sexisme. Il fallait des actrices qui symbolisent tout cela dans leur corps et leur travail.

Tournage en 28 jours : comment ton expérience documentaire a-t-elle influencé ce premier long de fiction ?

La fiction, c’est du luxe! En documentaire, tu as le sujet, des protagonistes, mais tu dois improviser continuellement avec l’imprévu. Tu écris au montage avec ce que tu as, tu dois t’adapter à tout. En fiction, tout est prévu, tu as une équipe dédiée… et c’est un vrai bonheur de collaboration! Par contre, 28 jours c’est court contrairement à un documentaire qui peut être tourné sur plusieurs mois voire des années. La course contre la montre est réelle et peut faire disparaître des belles idées du scénario faute de temps ou ne pas pouvoir attendre que l’émotion ou le plan se dévoile faute de temps de tournage.

Utilisation du 2:35 (anamorphique):

Par ce choix de format, je voulais créer l’immersion dans l’image, mettre en valeur les paysages, cadrer plus près les visages, enregistrer au plus près un geste jusqu’à de vastes compositions inscrivant les protagonistes dans des décors riches en significations métaphoriques. J’aime décadrer et utiliser la contre-plongée qui installe subtilement un surréalisme. La déformation en grand angle me permettait une liberté de mise en scène avec une profondeur de champ et des scènes irréelles comme les ballons.

Brigitte Poupart • RÉALISATRICE

Depuis 30 ans, Brigitte est une artiste pluridisciplinaire : elle est actrice, metteure en scène, réalisatrice de documentaire et de fiction et arts numériques. Ses œuvres ont voyagé à l’international. Formée au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Brigitte Poupart a joué dans plus d'une trentaine de productions théâtrales. Elle a participé à des tournées internationales (Australie, États-Unis, Europe). Elle a cofondé en 1991 la compagnie Transthéâtre où elle produit, dirige et écrit ses propres créations. Sa dernière production Jusqu’à ce qu’on meure sera au théâtre La Villette à Paris en décembre 2025. Elle a également remporté un prix d’interprétation au Gala Québec Cinéma en 2018 pour son rôle dans Les affamés de Robin Aubert. Au cinéma, on a pu la voir aussi dans le film Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau en compétition aux Oscars pour meilleur film en langue étrangère. Elle tient le premier rôle dans le film Les salopes ou le sucre naturel de la peau, présenté en première mondiale au TIFF en septembre 2018.

Elle est aussi de la distribution du film Les Tortues de David Lambert co-production Belge et québécoise avec Dave Johns et Olivier Gourmet. En arts numériques, elle signe Ciel à Outrances coproduit avec le Centre Phi. L’installation gagne deux prix Numix. Son court métrage en réalité virtuelle fut présenté à Cannes en 2017. Elle signe aussi la mise en scène du spectacle Luzia du Cirque du Soleil. Présenté dans plusieurs pays, son émouvant documentaire Over My Dead Body, qu’elle qualifie comme son œuvre phare, a été couronné d’un Jutra et du Grand prix du Conseil des arts et des lettres du Québec. Son deuxième long métrage documentaire, À travers tes yeux, sortira à la fin de l’année 2025. Elle a co-réalisé un court métrage UWD avec Myriam Verreault produit par Transthéâtre et Voyelles Films. Le court métrage a remporté plusieurs prix et participé à plus de quarante festivals. Elle présente une exposition immersive sur Magellan jusqu’en mars 2026 au Musée de la Marine à Paris avec la compagnie Lucid Realities. Où vont les âmes est son premier long métrage de fiction.

MAISON DE PRODUCTION

Cofondé en 2013 par Étienne Hansez, Bravo Charlie a produit une douzaine de films de tous genres et tous formats. Son premier long métrage, Chien de garde, réalisé par Sophie Dupuis, s’est imposé dans le paysage cinématographique, notamment en représentant le Canada dans la course à l’Oscar du Meilleur Film en langue étrangère en 2019. Bravo Charlie a ensuite produit deux autres films de Sophie Dupuis : Souterrain (2021) et Solo (2023), ce dernier remportant le prix du Meilleur film canadien au TIFF en 2023. La compagnie a également produit PHI 1.618 (Théodore Ushev) en 2022, ainsi que Tu ne sauras jamais, réalisé par Robin Aubert, sorti en 2024.

En 2025, Bravo Charlie tourne Pauline Julien : Femme pays d’Anaïs Barbeau-Lavalette

Toujours en développement de nouveaux projets, Bravo Charlie poursuit fièrement sa mission de cultiver des cinémas d’autrices et d’auteurs accessibles à un large public.

Monia Chokri

Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2005, Monia Chokri a joué dans plusieurs pièces de théâtre dont: Chroniques, d’Emmanuel Schwartz, à la Chapelle, Les mauvaises herbes de Jasmine Dubé à la Maison Théâtre et en tournée, sans oublier les créations du Théâtre Du Bunker, - compagnie qu’elle a fondée en 2006 avec ses camarades du Conservatoire - Je voudrais (pas) crever, Le diable en partage, Le songe de l’oncle et La fureur de ce que je pense. À la télévision, nous l’avons vu dans Les rescapés, Mirador, Le Gentlemen III, Mensonges, Nouvelle adresse et Sur-Vie. Par la suite, nous la voyons dans Fragile.

Au cinéma, sa première expérience fut sous la direction de Denys Arcand dans L’âge des ténèbres. C’est avec le rôle de Marie du long métrage Les Amours imaginaires de Xavier Dolan que Monia Chokri est révélée au grand écran. La qualité de son jeu a notamment été soulignée par la critique, Les Inrockuptibles et Le Monde. Suivra Laurence Anyways toujours de Xavier Dolan, ainsi que dans Gare du Nord, quatrième long métrage de la réalisatrice française Claire Simon. En 2013, elle a écrit et réalisé son tout premier court-métrage Quelqu’un d’extraordinaire, qui lui a valu plusieurs prix dont le Jutra (2014) du meilleur court ou moyen métrage, le prix du Festival South By Southwest (2014), 5 prix au 11e gala Prend ça court (2014). Monia a fait partie de la distribution du film de Robin Aubert, Les affamés, qui a gagné le prix du meilleur film canadien au Festival International du Film de Toronto, en 2017. Par la suite, sera de la distribution des films suivants : Pauvre Georges (Claire Devers), Emma Peeters (Nicole Palo), Nous sommes Gold (Éric Morin), Avant qu’on explose (Rémi St-Michel). La femme de mon frère, son premier long-métrage, qu’elle a également scénarisé, prend l’affiche en 2019. Il a été acclamé au prestigieux Festival de Cannes, où elle a remporté le Prix coup de cœur du jury – Un certain regard.

En 2020, elle joue pour la première fois dans un film qu’elle réalise

Babysitter, ce dernier remporte en 2022 le prix du meilleur film au Festival de film de Monte-Carlo. La même année, elle signe le film

Simple comme Sylvain qui se retrouvera en nomination Festival de Cannes, Section "Un Certain Regard". Toujours au cinéma, elle joue en 2021 dans

Falcon Lake

(Charlotte Le Bon), et en 2024

Des preuves d’amour (Alice Douard)

Mercato (Tristan Séguéla).

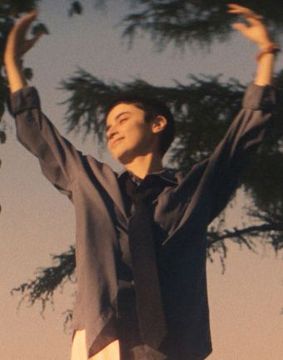

Sara Montpetit

Sara se distingue par son approche sensible et intuitive du métier d’actrice. Issue d’une famille de danseurs, elle place sa passion au cœur de son travail.

Sélectionnée parmi 1200 candidates, elle se retrouve pour la première fois à l’écran à 18 ans, où elle incarne

Maria Chapdelaine, dirigée par Sébastien Pilote. Cette performance lui vaut l’Iris de la Révélation de l’année en 2022. La même année, elle confirme son talent avec

Falcon Lake de Charlotte Le Bon, sélectionné à la Quinzaine des cinéastes et nommé aux César. EN 2023, elle incarne Sasha, une vampire empathique, dans

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, primé à la Mostra de Venise et gagnant du prix du jury à la Giornate degli Autori. En 2024, elle interprète Marion dans la série

Cérébrum sur Radio-Canada, captivant le public par sa profondeur et son authenticité.

Julianne Côté

Julianne Côté exerce le métier d’actrice depuis qu’elle est toute jeune. Elle a joué dans plusieurs longs-métrages, Tu dors Nicole de Stéphane Lafleur, sorti en 2014. Son interprétation de Nicole Gagnon lui a valu le Prix de la meilleure actrice au Vancouver Films Critics Circle ainsi que le Prix Geneviève Bujold: Espoir du cinéma québécois. Elle enfile en boucle avec les longs-métrages, Mad dog Labine, Avant qu’on explose, Wolfe, TA3, Ça sent la coupe, La chasse au collet. En 2024, elle incarne Éléonore dans le long-métrage Où vont les âmes de Brigitte Poupart.

Julianne incarne Lili dans les 5 saisons de la série Le Chalet. Elle a également joué dans Le Phoenix, Le jeu, Les Appendices, Web Thérapie, Au secours de Béatrice, Les Pêcheurs et Lol. Au grand écran, Aussi, nous avons pu la voir dans les webséries Père poule, Terreur 404, Féminin/Féminin, Projet 2000 et Switch & Bitch, qui lui valut une nomination aux Prix Gémeaux en 2016. Toujours à la télévision, elle enchaine avec De Père en Fille I-II. En plus d’être l’auteure de cette série, elle y incarne un des deux rôles principaux. En 2022, sa plume lui a d’ailleurs valu le Gémeaux pour le Meilleur texte pour une émission ou série produite pour les médias numériques: comédie.

On a pu également voir Julianne dans Sans Rendez-vous, La nuit ou Laurier Gaudreault s’est réveillé et depuis 2023 Sorcières I-II. En 2024, elle tient le rôle de Joëlle (Boum-boum) dans la série Mr. BIG.

Comme elle est très active sur les réseaux sociaux, entre autres sur Instagram où elle est suivie par plus de 97 000 personnes, l’association entre Plein(s) Écran(s) et Julianne Côté semblait aller de soi, elle fût porte-parole de ce festival unique en 2020 & 2021.

Sylvie Testud

Sylvie Testud a étudié le théâtre à Lyon. En 1989, elle s'installe à Paris pour suivre des études d'histoire, ainsi que des cours d'art dramatique aux classes libres du Cours Florent, puis au Conservatoire national supérieur d'art. Au début des années 1990, elle obtient ses premiers rôles au cinéma dans les longs métrages L’histoire du garçon qui voulait qu’on l’embrasse de Philippe Harel (1994), Le plus bel âge…, de Didier Haudepin (1995) ou encore Love, etc… de Marion Vernoux (1996). En 1998, elle décroche son premier grand rôle, celui de Béa dans Karnaval de Thomas Vincent. En 2000, sa prestation dans La Captive de Chantal Akerman (adaptation du roman La Prisonnière de Marcel Proust) lui vaut une nomination au Europeean Film Awards. En 2001, elle est remarquée pour son interprétation de Christine Papin dans Les blessures assassines de Jean-Pierre Denis, et reçoit le César du meilleur espoir féminin la même année. En 2004, elle reçoit cette fois-ci le César de la meilleure actrice dans Stupeurs et tremblements d’Alain Corneau, adapté du roman d’Amélie Nothomb.

En parallèle, elle entame une carrière d’autrice. Elle a publié cinq ouvrages dont le dernier, C’est le métier qui rentre (2014), a été porté à l’écran en 2016 par Diane Kurys sous le titre Arrête ton cinéma!. Alternant entre petit et grand écran, elle réitère sa collaboration avec Diane Kurys au cinéma pour les films Sagan (2008) et Pour une femme (2013), continue à tourner à l'étranger, notamment sous la direction de Luca Guadagnino (Suspir I A), et a aussi participé à la série Eden (2019) du belge Dominik Moll.

Menant sa carrière sur tous les fronts et notamment sur les planches, elle joue en 2019 dans la pièce

L’heureux stratagème de Marivaux, mis en scène par Ladislas Chollat. Elle passe également derrière la caméra pour réaliser son premier long-métrage en 2012,

La vie d’une autre, mettant en scène Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz et a dernièrement réalisé l’unitaire

Maman ne me laisse pas m’endormir adaptation du roman de Juliette Boudre. Elle a tourné

Marinette de Virgile Verrier et

Cocorico de Julien Hervé mais également

Champagne! de Nicolas Vanier. Elle a retrouvé Olivier Dahan dans son dernier film

Simone, le voyage du siècle. Sur les planches, elle a incarné Valérie Bacot dans le seul en scène Tout le monde savait, rôle qui lui a valu un Molière. Elle est actuellement de nouveau au théâtre dans la pièce

La vérité de Florian Zeller.

Une production de

BRAVO CHARLIE